HEIMAT ist Erinnerung

Von Isabelle De Bortoli

Die Heimat von Margarete Schopen-Richter, das Dorf Otzenrath in Nordrhein-Westfalen, fiel dem Braunkohletagebau zum Opfer. Kurz bevor die Bagger kamen, ging die Künstlerin durch das Dorf und barg Dinge, die sie berührten. Auch vom Hof ihrer Familie.

Schüsseln und Töpfe, Mistgabeln und Nähgarn, Kittelschürzen und Kappen, ein Sofa, Handtaschen, Blecheimer und Nachthemden, ein altes Skatspiel, ihre eigene inzwischen zerbrochene Puppe: All das sind Dinge, die Margarete Schopen-Richter (71) geborgen hat aus einem Dorf, das es heute nicht mehr gibt: Otzenrath, das zur Gemeinde Jüchen in Nordrhein-Westfalen gehörte, verschwand – wie auch seine Nachbardörfer – im riesigen Loch des Braunkohletagebaus.

Die Dinge, die mich berührten, die mich emotional ansprachen, nahm ich mit.

Bevor die Bagger kamen, ging die Künstlerin Margarete Schopen-Richter durch das Dorf, in dem sie geboren wurde und aufgewachsen ist. „Die Menschen haben zwar die Häuser geräumt – aber dennoch wurde manches zurückgelassen. Irgendwo stand noch ein alter Schrank, oder ein Kreuz hing an einer Wand. Schubladen, liebevoll mit Schrankpapier und Reißnägeln ausgekleidet, wie es damals üblich war. Fliesen. Die Dinge, die mich berührten, die mich emotional ansprachen, nahm ich mit.“

Otzenrath, ein Ort, der urkundlich schon im 13. Jahrhundert erwähnt wurde, das war die Heimat von Margarete Schopen-Richter. Dort lebte sie auf einem Hof, gemeinsam mit den Eltern, dem Bruder und der Oma. Nach der Rübenernte gab es Omas selbstgebackenes Brot mit Quark und Rübenkraut. Die Küche war voll von dem warmen Hefeduft. Erinnerungen wie diese hat Margarete Schopen-Richter in dem Buch „Jömmich nee“ (ein Ausruf der Großmutter, der so viel wie „Ojemine“ bedeutet und sich von „Oh Jesus Domine“ herleitet) aufgeschrieben. Zudem hat sie im Museum der Niederrheinischen Seele in Grevenbroich eine Ausstellung zum Buch realisiert. „All die Dinge, die ich aus Otzenrath geborgen hatte, fanden dann wie von selbst, Jahre später, auch zu den Geschichten.“

Das Bewahren von Dingen sei ihr schon als Kind wichtig gewesen, so die Künstlerin. „Wenn meine Mutter Dinge weggab, und sei es ein alter gebrauchter Trog, dann kam mir das nicht richtig vor. Ich glaube, es gibt in jeder Familie eine oder einen, der einen besonderen Draht zur Vergangenheit hat. Dass ich heute wieder eine so enge Verbindung zu meinem Zuhause in Otzenrath spüre, war aber nicht immer so.“ Die Texte ihres Buches seien Momente einer emotionalen Lebensreise, die notwendig wegführte aus der Heimat, um sie spät wiederzufinden. Mit 17 Jahren verließ Margarete Schopen-Richter den elterlichen Hof. In die evangelisch geprägte Familie mit einem 300-jährigen Stammbaum, der die Verbundenheit der Familie mit der reformierten Gemeinde und Kirche dokumentierte, heiratete eine katholische Frau, ihre Mutter, ein. Die Oma konnte ihre Abneigung gegen diese nicht verhehlen. Die sich daraus ergebenden Konflikte und Kränkungen ergaben, dass aus der lebhaften, offenen Margarete ein schüchternes und verschlossenes Mädchen wurde. Die Erlebnisse im katholischen Kindergarten und der Volksschule, die im Rheinland die religiöse Mehrheit bildeten, taten ein Übriges, weshalb sie den Ort gar nicht schnell genug verlassen konnte. Margarete Schopen-Richter wurde Kinderpflegerin, arbeitete für einige Zeit auf Spiekeroog und Föhr, machte die mittlere Reife nach und konnte schließlich Soziale Arbeit in Köln studieren. Sie genoss die finanzielle Unabhängigkeit, die Großstadt, die Offenheit der Menschen, den Gegensatz zum engen Dorf. Auch der Kirche, in der sie durch die Familie sehr verwurzelt war, kehrte sie für ein paar Jahre den Rücken.

Mit Mitte 40 entschied sich Margarethe Schopen-Richter dann für einen Weg, der ihr ganzes Leben veränderte: Sie machte eine Weiterbildung zur Sozialtherapeutin, begann, sich in Malerei auszudrücken. Im alten Backes (Backhaus) des elterlichen Hofes fand sie Farben, mit denen noch ihr Vater Stalltüren, Traktoranhänger und Fußbodendielen gestrichen hatte. Mit diesen Farben entstanden erste informelle Malereien. Die Verbindung zu Otzenrath, die über die Familie stets blieb, wurde wieder gestärkt. Margarete Schopen-Richter malte nicht nur auf dem elterlichen Hof, sondern auch in der evangelischen Kirche, die ihr als Kind Heimat war und die nun, 2005, entweiht, leer stand. „Das war ein tolles Erlebnis, die Bilder entstanden wie von selbst. Dieses intuitive Malen hat auch viele Erinnerungen zurückgebracht. Erlebtes wurde nun sichtbar ohne Worte.“

In dieser Zeit fand Margarete Schopen-Richter auch auf einen spirituellen Weg zurück. „Ich erkannte, dass meine Familie seit Jahrhunderten den evangelischen Glauben gelebt hatte – in einer Region, die stark katholisch geprägt war. Mir wurde klar: Da komme ich her, ich fühle mich dort zu Hause. Ich bin heute so dankbar für diese Familie – das konnte ich lange nicht so sehen. Ich konnte meiner Oma verzeihen, die mich tief verletzt hat, die mich nicht sein ließ, wie ich war. Ich konnte auch meinen Vater verstehen, der – mit heutigen Augen gesehen – durch den Krieg traumatisiert war. Über diesen Prozess fand ich zu einer Jesusbeziehung, die mich heute trägt, die den Grund legt für mein Leben. Ich bin heute so dankbar für diesen Hof, auf dem die Hühner herumliefen, die Kühe hinten auf der Weide standen und die Schweine im Stall. Meine starke Anbindung an die Natur hat dort ihren Anfang genommen. Heimat, das ist für mich ein Zuhause. Das sind Erinnerungen an Menschen, an Gerüche, an Begegnungen, an Erlebnisse. Heimat ist verwurzelt sein und das Gefühl: Hier gehöre ich hin.“

Wenn die Heimat nicht mehr existiert – Wo ist man dann zu Hause

Andrea Schwarz fühlte sich lange heimatlos. Der Grund dafür liegt in ihrer Familiengeschichte: Die Eltern mussten aus Ostpreußen flüchten, zwei Geschwister starben auf dem Weg in den Westen. Ein traumatisches Erlebnis für die Familie, das kein Heimatgefühl zuließ.

Nachdem ihre Mutter im Jahr 2006 gestorben war, machte sich Andrea Schwarz (67) daran, die Wohnung aufzulösen. Sie sichtete Ordner, Mappen, Fotoalben. Und dabei fiel ihr plötzlich ein ausgerissenes Papier in die Hände, darauf eine Fieberkurve und eine Haarlocke. „Es war die Locke meines Bruders. Er starb – genauso wie meine Schwester – auf der Flucht meiner Mutter im Jahr 1945 von Ostpreußen nach Westdeutschland. Sie war allein unterwegs, bei minus 25 Grad, mein Vater arbeitete für das Militär. Sie war 24 Jahre alt und verlor auf der Flucht ihre beiden Kinder, zwei Jahre und neun Monate alt.“ Diese Erinnerung ging Andrea Schwarz, die viele Jahre im pastoralen Dienst tätig war und gefragte Referentin zu spirituellen Themen ist, so nah, dass sie sie sich von der Seele schreiben musste. „Ich schreibe immer zunächst einmal für mich, um Dinge zu verarbeiten. Aber ich bin froh, dass aus meiner Familiengeschichte ein Buch werden konnte.“ Es heißt „Wenn die Orte ausgehen, bleibt die Sehnsucht nach Heimat“ und ist in einer Neuauflage im Patmos Verlag erschienen.

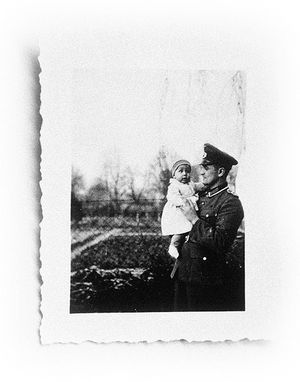

Andrea Schwarz wird 10 Jahre später, 1955, in Wiesbaden geboren, ihr Bruder Michael bereits 1950. Sie tragen die Vornamen der beiden auf der Flucht verstorbenen älteren Geschwister als Zweitnamen, Christiane und Klaus. Über die Flucht sprechen Mutter und Vater kaum. Die Heimat, aus der die Eltern geflohen waren, existiert nur noch als Schwarz-Weiß-Fotos an der Wand. „Unsere Heimat ist dort, wo man nicht hinkann“, sagen die Eltern. Ihr Leben lang sind sie nicht zurückgekehrt.

Heimatlos sei sie aufgewachsen, so Andrea Schwarz heute. „Unsere Eltern wollten nicht, dass wir hessischen Dialekt sprechen. Sie dachten wohl: Wenn du woanders hinmusst, wirst du schief angeschaut, wenn du Dialekt sprichst.“

Ein erstes Gefühl von Heimat stellt sich bei Andrea Schwarz erst später ein: Ab 1979 wohnt und arbeitet sie bis Anfang der 90er-Jahre im Schwarzwald. „Dort spürte ich eine Verbundenheit mit der Landschaft, mit den Menschen, mit Gerüchen. Der badische Dialekt, der Geruch von Zwiebelkuchen – das erweckt heute Heimatgefühle in mir. Ich verließ den Schwarzwald dann aber, um mich um meine kranken Eltern zu kümmern. Und dabei merkte ich, dass er mir Heimat geworden war.“

„Es macht mir nichts aus, meine Sachen zu packen und weiterzuziehen – eben wie die klassische Pilgerin.“

Damit stellt sich Andrea Schwarz die Frage, was Heimat sein könnte, wenn die irdische Heimat so schnell verloren gehen kann. Ihre Antwort: „Gott kann meine Heimat sein. Unabhängig vom schwarz-gelben Ortsschild, unabhängig von Menschen. Wenn ich eine solche Heimat habe, bleibt sie für immer.“

Gott, eine Heimat, die mitzieht, egal wie viele 180-Grad-Drehungen das Leben für Andrea Schwarz bereithält: Sie pilgert auf dem Jakobsweg, verbringt insgesamt zwei Jahre in Südafrika, zieht ins Emsland: „Mit leichtem Gepäck und der Gewissheit, dass ich Gott als meine Heimat immer dabeihabe, bin ich stets zuversichtlich aufgebrochen – zuletzt auch in den Lebensabschnitt der Rente“, so die Autorin. „Es macht mir nichts aus, meine Sachen zu packen und weiterzuziehen – eben wie die klassische Pilgerin.“

Für ihr Buch hat Andrea Schwarz auch mit Flüchtlingen aus der Ukraine sowie aus Afghanistan gesprochen: „Dabei gab es viele Gemeinsamkeiten mit den Fluchterfahrungen, die meine Eltern gemacht haben. Die Trauer über das, was man zurücklassen musste. Dass alles, was vor der Flucht war, wie ausgelöscht erscheint. Die Erfahrung, dass man nichts mehr besitzt, um alles betteln muss, was man braucht – obwohl in der Heimat doch alles vorhanden war.“ Der große Unterschied: die Mobiltelefone. Während Andrea Schwarz‘ Vater und Mutter fast zwei Jahre lang nichts vom anderen hörten, nicht wussten, ob der andere noch lebt, stehen die Flüchtlinge von heute in ständigem Austausch mit den Familien in der zurückgelassenen Heimat.

In der ursprünglichen Heimat ihrer Familie, in Heilsberg in Ostpreußen, ist Andrea Schwarz nie gewesen. „Es wäre für mich aber ohnehin kein Heimkommen. Heimat kann heute für mich ein Ort sein, eine Sprache, auch eine Kirche oder eine Landschaft. Auch eine gute Eucharistiefeier ist Heimat. Heimat ist für mich dort, wo ich mich zu Hause fühle.“